○金剛杖=急なへんろ道や疲れた時に随分と役に立ちます。金剛杖は自作(長さは身の丈)を奨めます。市販品は130cmと短く、自動車遍路さん向けです。

○遍路笠=軽く涼しくて、日除けや雨の日に役に立つ優れものです。

*笠紐は付換えてください。→用具の改良

○白衣=袖付きの白衣をお奨めします。山中でも目立ち、安心です。なお、毎日洗濯します。

○わげさ=簡略化した法衣です。札所で着用します。

○リュック=へんろ旅に必要な、最低限の荷物類を背負います。20~30㍑がお奨めです。リュックは背負い方により身体の疲労度が随分と違ってきます。

○和手拭=頭に被るのが一般的、汗対策の優れ物、何かと便利です。

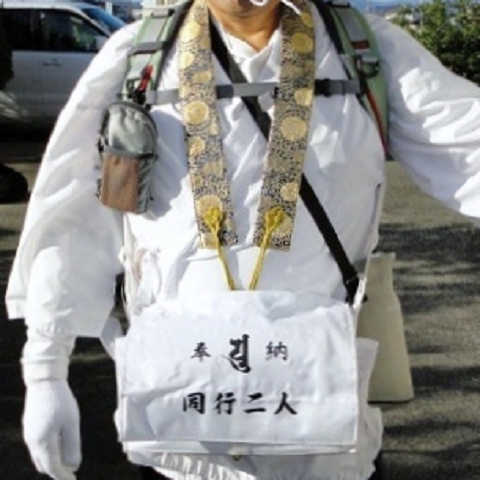

○便利バック(さんや袋)=手元に持ち、頻繁に使用する用具類の保管に便利で前方過重となり、バランス上からも楽です。

*さんや袋を使用する場合は掛け方を工夫(右写真参照)してください。

○肩掛け型ペットボトル・ホルダー=リュックを下さずに、随時に水分補給ができ、身体が楽です。

○ズボン=速乾性の素材(ポリエステル)が良いです。ジャージ類が最適。

○手袋=スベリ止め付きの手袋をお奨めします。

首と両肩を通してリュックの背負いベルトに

「さんや袋」を掛け身体の前で保持します。

《リュック内の荷物内訳》→リュックは、胸と腰にベルト付がフィットして楽です。

○一日分の着替類。=宿で洗濯可能のため最小限でOK。

○雨具類。=防寒具として代用可。冬場はウインドブレーカーと防寒手袋追加。

○納経用具。=判取白衣、納経帳、勤行用具・線香・ローソク・賽銭等。

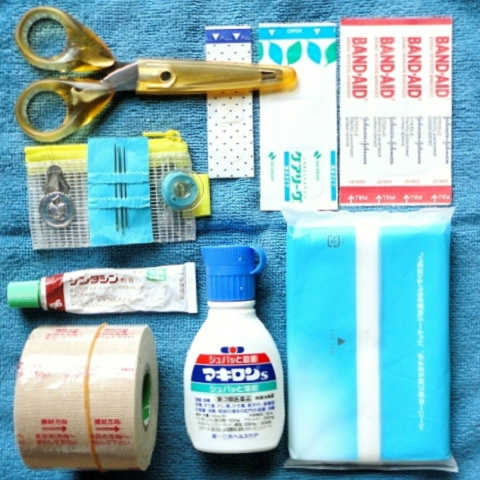

○洗面用具、救急薬品、キネシオテープ、絆創膏、ハサミ、ティシュ等。

○予備ペットボトル、念珠、納札、貴重品類、ビニール袋、携帯食料等。

○充電用機器。=携帯電話、デジカメの電池は突然に切れます。

《便利バック・さんや袋内の小物類》→リュックの肩ベルトに取り付けられるように工夫すること。

○納経帳・納札・勤行次第・歩き遍路地図、デジカメ、携帯電話、貴重品類、筆記具等。 →地図は「四国遍路ひとり歩き同行二人」だけが役に立ちます。